캐나다 선주민 지도자들이 한국을 방문한 이유는?

2025년 2월 12일, 서울 중구의 한 회의실. 현대적인 고층 건물에 어울리지 않는 화려한 전통 복장을 한 선주민* 지도자들이 천천히 입장합니다. 이들은 캐나다 서부에서 대대로 거주해온 웻수웨튼(Wet’suwet’en) 민족을 대표하여 이역만리 한국까지 왔습니다. 한국가스공사가 참여하는 캐나다 천연가스 개발 사업이 이들의 인권과 침해하고 조상 대대로 살아온 고향의 환경을 파괴하고 있기 때문입니다.

[사진 설명] 한국을 방문한 캐나다 선주민 지도자 귀록임기부(Gwi Lok’im Gibuu)와 나목스(Na’Moks)

웻수웨튼 민족은 유럽인들이 아메리카 대륙에 도착하기 수백 년 전부터 현재 캐나다 서부 지역에 거주하며 고유한 문화와 언어, 법과 정치 체계를 가지고 살아 왔습니다. 웻수웨튼 고유 영토를 뜻하는 ‘인타(Yin’tah)’는 단지 토지를 지칭하는 것이 아니라 자연환경과 동식물, 그리고 이에 의존하여 살아가는 인간까지 포괄하는 개념으로 민족의 정체성과 전통적인 생활 양식에 필수적인 요소입니다.

유럽인들은 아메리카에 식민지를 확장하며 그 땅에 대대로 살아온 선주민들을 무력으로 정복하거나 조약을 통해 토지를 ‘양도’받았고, 그 후에도 선주민들의 토지권을 박탈하고 문화를 말살하기 위한 정책을 펼쳤습니다. 캐나다 정부는 1876년 ‘인디안 법(Indian Act)’을 제정하여 선주민을 연방정부에서 지정하고 관리하는 ‘보호구역(reserve)’에 거주하게 하고 연방정부의 통제를 받는 ‘밴드 위원회(band council)’을 설치하여 전통적인 정치 체계와 지도자들의 권한을 와해했습니다.

20세기 중반에는 ‘동화 정책’이라는 명목 하에 선주민 아동을 부모로부터 강제 분리하여 서양식 문화와 언어를 가르치는 ‘기숙 학교’에 수용하였고, 이런 수용시설에서 끔찍한 학대, 성폭력, 영양부족, 질병 등으로 수만 명의 선주민 아동이 사망하기도 했습니다. 2015년 캐나다 진실화해위원회는 이런 정부의 정책이 선주민의 토지와 자원에 대한 통제권을 얻기 위한 ‘문화적 제노사이드’였다고 평가했습니다.

웻수웨튼 민족은 조약을 통해 주권과 토지권을 유럽인들에게 양도한 적이 없습니다. 그리고 1997년 캐나다 대법원에서 오랜 법정 싸움 끝에 민족의 전통적인 정치 체계와 고유 영토에 대한 권리를 인정받았습니다. 그러나 최근 아시아 시장을 겨냥한 천연가스 개발 사업으로 인해 민족의 고유 영토가 침해당하고 이에 저항하는 선주민과 활동가들에 대한 폭력이 이어지고 있습니다.

한국가스공사가 수천억 원을 투자한 ‘LNG캐나다’ 사업은 캐나다 서부 내륙에서 670km에 달하는 운송관을 통해 전달된 천연가스를 ‘LNG’로 액화하여 수출하는 사업입니다. 그러나 이 운송관의 670km 중 약 190km가 웻수웨튼 고유 영토를 통과하여 영토를 반으로 가르고, 민족의 정체성과 생활방식의 근간이 되는 ‘인타’를 훼손합니다.

[사진 설명] 웻수웨튼 영토와 Coastal GasLink 운송관 경로(출처: BBC)

운송관 건설을 담당하는 Coastal GasLink(CGL) 사(社)는 2012년부터 웻수웨튼을 포함한, 운송관이 통과하는 영토에 대한 권리가 있는 선주민 지도자들과 협상을 시작했습니다. 웻수웨튼 전통 지도자들은 ‘인타’의 훼손을 최소화하기 위해 운송관의 경로 변경을 제안했으나 CGL 측은 ‘비용 증가’ 등을 이유로 거절했습니다. 결국 웻수웨튼 지도자들은 운송관 사업으로 인한 위험이 너무 크다고 판단하고 사업 진행에 동의하지 않았습니다.

그러자 CGL은 웻수웨튼 전통 지도자들 대신 운송관 경로 부근에 위치한 ‘보호구역’의 웻수웨튼 ‘밴드 협의회’들로부터 동의를 받고, 이를 바탕으로 정부의 사업 허가를 받았습니다. 그러나 1876년 ‘인디안 법’에 따라 설립된 밴드 협의회는 연방정부에서 직접 관리하는 보호구역에 대한 권한만 있고 실제로 운송관이 통과하는 광활한 고유 영토에 대한 권한이 없습니다. 그러나 CGL은 밴드 협의회의 동의를 바탕으로 브리티시컬럼비아 주(洲) 정부의 사업 허가를 받고 2018년경 운송관 공사를 시작했습니다.

이에 웻수웨튼 전통 지도자들과 선주민 활동가들은 CGL 측에 고유 영토에서 퇴거를 명령하고 주요 도로를 점거하며 공사를 저지했습니다. 그러나 CGL은 공사의 지연이 돌이킬 수 없는 경제적 손실을 초래한다며 주(洲) 법원에 가처분을 신청했고, 법원에서 이를 받아들였습니다. 2020년 2월 무장한 캐나다 기마경찰대가 웻수웨튼 영토로 들이닥쳐 지도자와 활동가들을 체포하고 강제퇴거 시켰습니다. 그 후에도 경찰과 CGL이 고용한 무장 민간보안업체 직원들의 선주민에 대한 감시와 위협이 계속되고 있습니다.

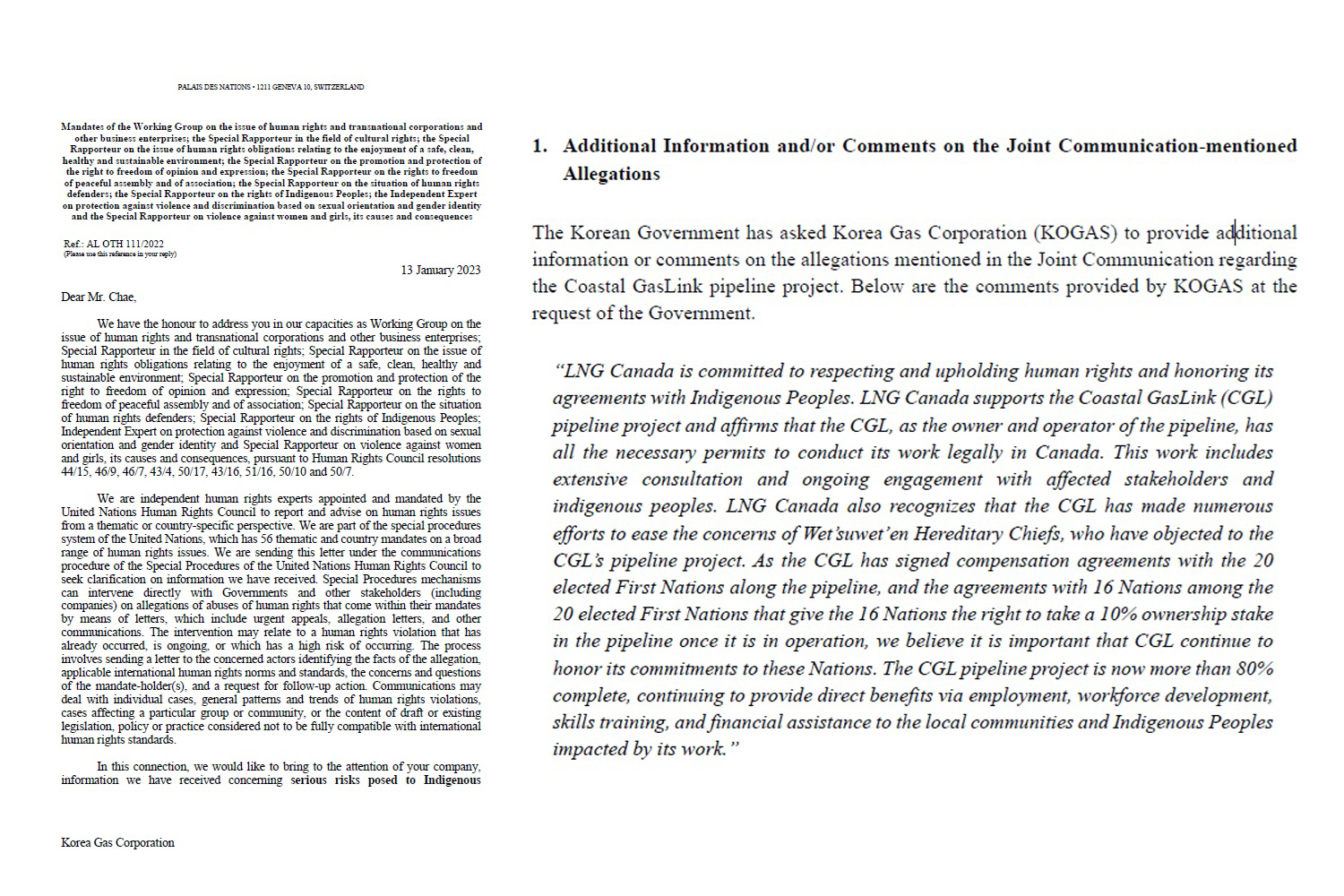

유엔인권기구에서도 이 문제에 우려를 표하며 관련 정부와 기업들에게 선주민의 인권을 존중할 것을 촉구했습니다. 2019년 유엔 인종차별철폐위원회(CERD)는 캐나다 정부 측에 웻수웨튼 민족의 동의를 받기 전까지 CGL 운송관 공사를 중지할 것을 요청했습니다. 그리고 2023년 유엔 인권이사회 특별절차는 한국가스공사와 한국 정부에 서한을 보내 사업 참여에 대해 우려를 표하고 인권 침해에 연루되지 않도록 인권실사를 어떻게 실시하고 있는지, 웻수웨튼 민족을 비롯한 이해관계자와 어떻게 소통하고 있는지 등 총 8가지 질의에 대한 답변을 요청했습니다. 그러나 가스공사는 아직도 유엔 서한에 직접 답변하지 않고, 정부를 통해 이미 밴드 협의회를 통해 선주민 동의를 얻었다는 ‘LNG캐나다’의 짧은 입장만 전달했습니다.

[사진 설명] 한국가스공사 사장에게 발송된 유엔 인권이사회 특별절차 서한(좌)과 한국 정부 답변서(우) 발췌(출처: OHCHR)

이렇게 유엔과 인권단체들이 계속 문제를 지적했고 캐나다에서도 몇차례 전국적인 시위와 시민불복종 운동도 있었지만 너무 많은 이권이 달려있었던 운송관 공사는 계속되었고 결국 2024년 11월 공사가 완료되었습니다. 웻수웨튼 민족의 고유 영토는 반으로 나뉘었고 우려했던 환경 파괴는 현실이 되었습니다. 웻수웨튼 민족이 신성하게 여기는 웨진 콰(Wedzin Kwa) 강 밑으로 땅을 파는 과정에서 두 차례 누출이 발생했고, 환경 관련 위반이 10차례 이상 적발되어 총 140만 캐나다 달러에 달하는 벌금을 물기도 했습니다. 그러나 문제는 아직 끝나지 않았습니다. 가스공사가 LNG의 생산량을 2배로 늘리는 ‘LNG캐나다 2단계 사업’ 참여를 추진하고 있기 때문입니다.

나목스(Na’Moks) 웻수웨튼 Tsayu Clan 지도자를 비롯한 4명의 선주민 대표단은 이 문제를 한국에 알리고 한국 시민들과의 연대를 도모하기 위해 2월 11부터 5일간 한국을 방문했습니다. 공감이 소속된 기업과인권네트워크** 활동가들을 비롯한 다양한 국내 시민사회 활동가들과 만나고, 국가인권위원회를 방문하여 면담을 진행하고, 국내 언론과 인터뷰도 진행했습니다.

[사진 설명] 캐나다 선주민 대표단과 기업과인권네트워크 활동가들

그리고 2월 12일, 선주민 대표단은 가스공사 관계자들과의 만나 직접 문제를 설명하고 가스공사의 책임 있는 조치를 요청했습니다. 특히 현재 추진 중인 ‘LNG캐나다 2단계 사업’에 대해 우려를 표하고, 사업 참여 결정 전에 주요 이해관계자인 선주민들의 의견을 들을 것을 요청했습니다. 그러나 가스공사 측 답변은 실망스러웠습니다. 이런 피해 상황에 대해 알지 못했고 사업에 소수 지분만 가지고 있어 권한이 없다는 것이었습니다. 2단계 사업 참여 결정 전에 선주민 대표단 측에 알리고 의견을 듣는 절차를 진행해달라는 요청마저 ‘운영사와 협의해야 할 부분’이라며 거절했습니다.

가스공사는 스스로의 ‘인권경영헌장’에서 ‘유엔 기업과 인권 이행원칙’을 비롯한 국제인권기준을 존중할 것을 선언했습니다. 그리고 자체 ‘인권경영규정’에 따라 “사업 활동이 일어나는 지역에서 협력사를 포함하여 인권침해가 발생하지 않도록 유의”하고 인권실천, 점검의무의 일환으로 ‘인권영향평가’를 실시해야 합니다. 그러나 가스공사 측은 수년간 공개적으로 지적되었고 유엔에서 공식 서한까지 보낸 문제를 ‘알지 못했다’고 합니다. 수천억 원을 투자한 해외 사업에 대한 기초적인 인권영향평가조차 실시하지 않았다는 뜻입니다.

한국을 방문한 선주민 지도자 ‘나목스’는 고향의 산, 강, 바람에 담긴 이야기를 나누며 선조들이 오랜 세월 소중히 지켜온 ‘인타’를 자손들에게 그대로 물려줄 책임이 있기 때문에 어려운 상황에서도 투쟁을 이어가고 있다고 말합니다. 이들의 목소리가 한국 정부와 기업들에게 전해질 수 있도록 기업과인권네트워크 활동가들과 함께 노력하겠습니다.

[관련기사] 한겨레21 / 생태 파괴가 ‘진보’라면, 선주민은 ‘장애물’인가…

* ‘선주민(indigenous people)’이란 조상 대대로 거주하거나 점유하는 토지와 천연 자원을 바탕으로 정체성과 유대감을 공유하는 사회적, 문화적 집단을 뜻합니다. 전세계적으로 선주민은 주류사회로부터의 차별과 불평등으로 인해 고유의 언어와 문화, 토지와 자원을 상실할 위기에 놓여있습니다. 세계은행에 따르면 선주민은 전세계 극빈층의 약 19%를 차지하고 비선주민에 비해 기대수명이 최대 20년 낮습니다.

** ‘기업과인권네트워크’는 한국 기업의 해외 사업과 관련된 인권, 노동, 환경 문제를 감시하고 피해자를 지원하는 국내 인권·노동·환경·공익법단체의 연대체로 공감도 구성 단체로 활동하고 있습니다.